আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তত্ত্বের দৃষ্টিতে ইসলামি বিপ্লব ও ইমাম খোমেইনী (রহ্.)-এর প্রভাব

ড. মোহাম্মাদ মাহ্দী মাযাহেরী

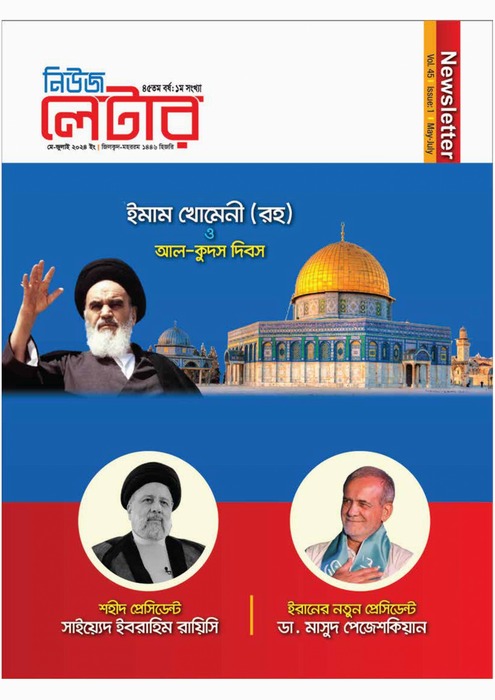

হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ্.)-এর নেতৃত্বে ১৯৭৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ইরানে ইসলামি বিপ্লব বিজয়ী হবার পর থেকে এ বিপ্লবের পিছনে নিহিত কারণ সমূহ ও এ বিপ্লবের বিজয়ের প্রভাব ও ফলাফল সমূহ সম্পর্কে প্রচুর গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করা হয়েছে। এসব গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করতে গিয়ে যে ব্যাপকভিত্তিক গবেষণা করা হয়েছে তাতে হয় ইসলামি বিপ্লবের প্রতি এর অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক মূল্যের দৃষ্টিকোণ থেকে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে অথবা এ বিপ্লব ও বিশ্বের অন্যান্য বিপ্লব সম্পর্কে তুলনা মূলক আলোচনা করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে এসব গবেষণায় প্রধানত রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দৃষ্টিতে এবং তুলনামূলক গবেষণার দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামি বিপ্লবের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। তবে ইসলামি বিপ্লব সম্পর্কিত সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যে, এতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তত্ত্বের প্রেক্ষাপটে আলোচনা একান্তই বিরল। অবশ্য এটা অনস্বীকার্য যে, এসব আলোচনার মূল মর্মে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তত্ত্বের ছাপ পাওয়া যায়। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ইসলামি বিপ্লবের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কিত আলোচনায় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক তত্ত্ব সমূহের, বিশেষত সিস্টেম্যাটিক তত্ত্ব সমূহের কতগুলো দিকের ভিত্তিতে আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা কাঠামোর ওপরে ইসলামি বিপ্লবের প্রভাবের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক তত্ত্ব সমূহ ও তথাকথিত ‘গঠনরোধক’ (deconstructive) ) তত্ত্ব সমূহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও এ পর্যন্ত ইসলামি বিপ্লব সম্পর্কে যেসব গবেষণা মূলক আলোচনা করা হয়েছে সেসবে ঐ সব তত্ত্বকে যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয় নি। তাই আমরা এখানে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক তত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে ইরানের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ও বিশ্ব পরিস্থিতিতে হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ্.) ও ইসলামি বিপ্লবের প্রভাবের ওপর সংক্ষেপে ও সুবিন্যস্তভাবে আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা কাঠামো বলতে আমরা বুঝি বিশ্বব্যাপী শক্তি ও ক্ষমতার বণ্টন এবং প্রভাবকে; এ হচ্ছে ঠিক সেই ধারণা যা দ্বিমেরু বিশ্ব, একমেরু বিশ্ব, বহুমেরু বিশ্ব ইত্যাদির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বস্তুত এগুলো দ্বারা সেই সব বিতর্কিত ও সমালোচিত তত্ত্বকে বুঝানো হয় যেগুলো বিশ্বের বুকে বর্তমানে বিদ্যমান ব্যবস্থার ভিত্তিমূলকে অগ্রহণযোগ্য বলে এবং একে জংলি আইনের সমতুল্য বলে গণ্য করে থাকে। এ তত্ত্ব সমূহ বিদ্যমান স্থিতাবস্থার সমালোচনার, এ থেকে উদ্ধারের এবং এমন একটি ভবিষ্যতের চিত্র অঙ্কন করার চেষ্টা করে থাকে- যাতে কাঠামোগত বৈষম্যকে সুবিচারের দ্বারা ও সহিংসতাকে শান্তির দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হবে।

প্রকৃতপক্ষে ইরানের ইসলামি বিপ্লবের প্রকৃতি হচ্ছে বিদ্যমান স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে সমালোচনামূলক প্রকৃতি। এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে হলে তৎকালীন ইরানের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে আমাদেরকে একই বিষয়ের-যাকে আমরা ইরানি সমাজের কাঠামোগত বৈষম্য বলে অভিহিত করতে পারি-চারটি দিকের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে।

ইসলামি বিপ্লব-পূর্ব ইরানি সমাজের কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যের প্রথম দিকটি ছিল এই যে, তৎকালীন ইরানি সমাজ বেশ কয়েকটি উপবিভাগে বিভক্ত ছিল। যদিও পাহ্লাভী রাজবংশের শাসনাধীন ইরান অর্থনৈতিক মানদণ্ডের বিবেচনায় তৎকালীন তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় উন্নততর ছিল, তবে সেই সাথে এ দেশটি ছিল সেই সব দেশের অন্তর্ভুক্ত যেসব দেশের জনগণের ওপর একজন রাজা বা বাদশাহ্র সার্বভৌমত্ব চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। বিশেষ করে, ১৯৫১ থেকে ১৯৫৩-র মাঝামাঝি পর্যন্ত স্বল্পকালীন সময়টির কথা বাদ দিলে দীর্ঘ তিন দশকেরও বেশিকাল যাবত ইরানের সমস্ত কিছুর নিয়ন্ত্রণ ছিল তৎকালীন শাহ মোহাম্মাদ রেযা পাহ্লাভীর হাতে।

যদিও বিপ্লব-পূর্ব ইরানে একটি সংবিধান ছিল এবং সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন প্রশাসনিক বিভাগের প্রধান, কিন্তু কার্যত পুরো প্রশাসনিক ক্ষমতা শাহের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে ছিল; সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মন্ত্রী পরিষদের ভূমিকা ছিল খুবই গৌণ। অন্যদিকে সশস্ত্র বাহিনী নীতিগতভাবে অরাজনৈতিক জাতীয় প্রতিষ্ঠান হলেও এবং প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াদিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা পালন থেকে তার দূরে থাকার কথা থাকলেও কার্যত সব সময়ই সশস্ত্র বাহিনী শাহের স্বৈরাচারী কর্তৃত্ব কার্যকর করার ও ব্যক্তিগত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো।

তৎকালীন সংবিধান অনুযায়ী ইরানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মজলিস (পার্লামেন্ট)-এর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার কথা থাকলেও কেবল ১৯৫১ থেকে ১৯৫৩-র মাঝামাঝি পর্যন্ত মজলিস এ ভূমিকা পালন করতে পেরেছিল; অতঃপর ১৯৫৩-র ১৯ আগস্ট ব্রিটিশ-মার্কিন যৌথ ষড়যন্ত্রে সংঘটিত সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে মজলিস পুনরায় একটি গুরুত্বহীন ‘রাবার স্ট্যাম্প’ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, ইসলামি বিপ্লবের বিজয়ের পূর্বে ইরানে কোনো কার্যকর আইনগত প্রতিষ্ঠান অথবা আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক সামাজিক গোষ্ঠীর দ্বারা নয়, বরং কেবল শাহের ইচ্ছানুযায়ীই রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত সমূহ গ্রহণ করা হতো। তখন সমস্ত আইনগত ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের ওপরে এবং গোটা রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপরে, এমনকি সংবিধানের ওপরে, শাহের ইচ্ছা অগ্রাধিকার লাভ করতো। তখন প্রকারান্তরে শাহের ইচ্ছাই ছিল ইরানের আইন ও সংবিধান এবং শাহের প্রতি আনুগত্যই আইন ও সংবিধানের প্রতি আনুগত্য হিসেবে বিবেচিত হতো। এ প্রবণতাকে আমরা ‘অভ্যন্তরীণ কাঠামোগত সহিংসতা’ হিসেবে ব্যাখ্যা করতে পারি। এর মানে হচ্ছে, ইরানে সরকার এবং সমাজ ও জনগণের মধ্যকার সম্পর্ক ছিল কোনো রকমের নাগরিক সমাজের উপস্থিতিবিহীন একটি স্বৈরতান্ত্রিক সম্পর্ক।

ইসলামি বিপ্লব-পূর্ব ইরানের কাঠামোগত সহিংসতার দ্বিতীয় দিকটি প্রতিফলিত হয় ইরান ও পাশ্চাত্য জোটের মধ্যকার সম্পর্কে। এ প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি যে, তৎকালীন বিশ্ব ও বৈশ্বিক রাজনৈতিক শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পাশ্চাত্য শিবির ও অধুনালুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বাধীন প্রাচ্য শিবিরের মধ্যে বিভক্ত ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে শুরু করে ইরানে ইসলামি বিপ্লবের বিজয় কাল পর্যন্ত এটাই ছিল বিশ্বের অবস্থা; এ সময়টিতে এ দুই শিবিরের বাইরে কোনো দেশের স্বতন্ত্র স্বকীয় অবস্থান চিন্তনীয় ছিল না।

এ সময় ভৌগোলিক কৌশলগত অবস্থানের কারণে উভয় শিবিরের কাছেই ইরান বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী ছিল। কিন্তু শাহ্শাসিত তৎকালীন ইরান বিভিন্ন কারণে পাশ্চাত্য শিবিরকে অগ্রাধিকার প্রদান করে এবং এ শিবিরভুক্ত দেশগুলোর সাথে, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আত্মসমর্পণ মূলক সম্পর্ক, অন্য কথায়, অধীনতামূলক মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে তোলে। এ কারণেই দেখা যায় যে, যেহেতু শাহ্ মোহাম্মাদ রেযা পাহ্লাভীর শাসনামলে ইরান সরকারের জন্য দেশের সাধারণ জনগণের মধ্যে কোনো সামাজিক ভিত্তি ছিল না, সেহেতু শাহের সরকার তৎকালীন দুই প্রধান বৃহৎ শক্তির অন্যতম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগী হয়ে নিজের জন্য বৈধতা ক্রয়ের চেষ্টা করে।

বস্তুত একদিকে সরকারের প্রশাসনিক বিভাগের অস্থিতিস্থাপক বৈশিষ্ট্য এবং ধনিক ও তথাকথিত অভিজাত শ্রেণির ওপর ভিত্তিশীল কাঠামো, অন্যদিকে জনগণের অংশগ্রহণমূলক আইনগত প্রতিষ্ঠান সমূহের অনুপস্থিতি পাহ্লাভী সরকার ও ইরানি জনগণের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান গড়ে তুলেছিল। এ কারণেই শাহের সরকারের জন্য স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পুরোপুরিভাবে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়া এবং এর অনিবার্য দাবি হিসেবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিশেষ করে রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে পাশ্চাত্যের সাথে, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সর্বাত্মক সম্পর্ক গড়ে তোলা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। আর এর ফলাফল ছিল ইরান ও পাশ্চাত্য শিবিরের মধ্যে বিশেষত ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আধিপত্য মূলক মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে ওঠা- যাকে আমরা ‘ইরান ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার মধ্যকার কাঠামোগত সহিংসতা’ বলে অভিহিত করতে চাই, কারণ, এ সম্পর্কের ফলে পাশ্চাত্য, বিশেষত যুক্তরাষ্ট্র সব সময়ই শাহের সরকারে ওপর স্বীয় ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিত। আর শাহের সরকারের পক্ষে তা মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না, কারণ, গণভভিত্তিহীন শাহের সরকারের জন্য টিকে থাকার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য এটাই ছিল একমাত্র পথ।

কাঠামোগত সহিংসতার তৃতীয় দিকটি ছিল সামগ্রিকভাবে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে ঘিরে গড়ে ওঠা চক্র সমূহ। এ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আমরা দেখতে পাই যে, তৎকালে সমগ্র আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা দু’টি শিবিরে বিভক্ত ছিল এবং উভয় শিবিরের প্রতিটিই তিনটি অংশের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল, তা হচ্ছে : (১) কেন্দ্রীয় অংশ তথা পরাশক্তি বা কেন্দ্রীয় শক্তি, (২) অর্ধ-গৌণ বা প্রায় গৌণ অংশ সমূহ তথা ইউরোপের শক্তিশালী দেশ সমূহ ও (৩) গৌণ অংশ সমূহ অর্থাৎ তৃতীয় বিশ্বের দেশ সমূহ।

আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার এ কাঠামো বিভাগে প্রকৃত ক্ষমতা মূলত কেন্দ্রীয় অংশের হাতে নিহিত ছিল এবং সব সময়ই যে কোনো বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পরাশক্তি কর্তৃক গৃহীত হতো। ফলত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী প্রকৃত শক্তি তথা ক্ষমতাকেন্দ্র ও সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়ন পর্যায়ের মধ্যকার বিরাট ব্যবধানের কারণে সব সময়ই দেখা যেতো যে, নীতি নির্ধারণের কাজ যেখানে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য শিবিরের পরাশক্তি কর্তৃক সম্পাদিত হতো সেখানে দুই পরাশক্তির অর্থাৎ ওয়াশিংটন ও মস্কোর পরস্পরবিরোধী স্বার্থের কারণে সৃষ্ট দ্বন্দ্বের খেসারত দিতে হতো গৌণ দেশ সমূহকে তথা ঐ সব দেশের জনগণকে।

এ কাঠামোগত সহিংসতার চতুর্থ দিক ছিল উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যকার সম্পর্ক। কাঠামোগত সহিংসতার এ দিকটি প্রধানত অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তিশীল। এ ক্ষেত্রে উত্তরের স্বল্প সংখ্যক দেশের একটি গোষ্ঠী বিরাট সংখ্যক দেশের অপর গোষ্ঠীটিকে শোষণ করে ও দুর্বল করে রাখে। বস্তত এটা এখনো আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যকার সম্পর্কটি এমন ধরনের যে, এ সম্পর্ক সব সময়ই অর্থনৈতিক দিক থেকে দক্ষিণকে অনুন্নত ও উত্তরকে উন্নত করে রাখছে। ভারসাম্যহীন বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক হচ্ছে উত্তর-দক্ষিণ সম্পর্কের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আর তৃতীয় বিশ্বের অর্থাৎ দক্ষিণের দেশগুলোকে সব সময়ই উত্তরের পক্ষ থেকে নির্ধারিত নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামোর সাথে খাপ খাইয়ে অর্থনৈতিক ভারসাম্য সৃষ্টির জন্য নির্দেশ দেয়া হয়ে থাকে।

ইরানের ইসলামি বিপ্লব স্বীয় বিজয়ের পূর্বে সংগ্রামের যুগ থেকেই সব সময়ই ওপরে বর্ণিত বৈষম্য মূলক ও শোষণকারী তথা সহিংস অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রতি সমালোচনা মুখর ছিল। ইসলামি বিপ্লবের মহান নায়ক হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ্.)-এর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল কাঠামোগত সহিংসতাজাত এসব পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য সমূহকে দূরীভূত করা। অন্য কথায়, ইরানের ইসলামি বিপ্লবের প্রধান লক্ষ্য ছিল একটি পরিবর্তন সৃষ্টি করা এবং সে পরিবর্তন সৃষ্টি কেবল জনগণের মন-মানসিকতায় পরিবর্তন সৃষ্টির মাধ্যমেই সম্ভব ছিল। হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ্.) কখনোই জবরদস্তি করে তথা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অথবা ভূখ- দখলের মাধ্যমে এ পরিবর্তন সাধন করতে চান নি। তিনি সব সময়ই সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে জনমনে পরিবর্তন সৃষ্টি ও জনগণের মনের উন্নয়ন সাধন করতে চেয়েছেন।

ইসলামি বিপ্লবের বিজয়ের পরে ইরানে কাঠামোগত বৈষম্য ও সহিংসতার অবসান ঘটে। শুধু তা-ই নয়, বরং এ বিপ্লব সামগ্রিকভাবে কাঠামোগত সহিংসতাকে, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলের উপ-ব্যবস্থাকে প্রকম্পিত করে তোলে। অবশ্য দ্বিমেরুভিত্তিক বৈশ্বিক ব্যবস্থা তার টলটলায়মান কাঠামো সহকারে আরো এক দশকের সামান্য বেশি কালের জন্য টিকে থাকে, তবে তার ধসে পড়া ছিল অনিবার্য। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের ধসে পড়ার পরে আর দ্বিমেরু বিশ্ব বলতে কিছু অবশিষ্ট থাকে নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও কাঠামোগত সহিংসতা অন্যভাবে অব্যাহত থাকে।

ইরানে ইসলামি বিপ্লবের বিজয়ের পর হযরত ইমাম খোমেইনী শাসন ব্যবস্থার একটি নতুন মডেল উপস্থাপন করেন – যার সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মুক্তি, স্বাধীনতা ও স্বনির্ভরতা। হযরত ইমাম খোমেইনী জনগণের চিন্তায় ও চেতনায় যেসব প্রভাব বিস্তার করেন সেসবের মধ্যকার ক্ষুদ্রতম প্রভাব হচ্ছে এই যে, তারা দেশ সমূহের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বিরাজমান কাঠামোগত বৈষম্য ও সহিংসতার এবং পরাশক্তি সমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আকারে বিদ্যমান আন্তর্জাতিক কাঠামোগত সহিংসতার প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। আর বিভিন্ন দেশে জনগণের এ সচেতনতা সম্ভাবনার পর্যায় তথা চৈন্তিক পর্যায় থেকে বাস্তব চর্চাগত পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

আজকের বিশ্বের হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ্.)-এর চিন্তা ও কর্মের যে সবচেয়ে বড় প্রভাব দেখতে পাওয়া যায় তা হচ্ছে এই যে, তিনি জনমনে চৈন্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে পরাশক্তিবর্গের অবৈধ স্বার্থ নস্যাৎ করে দিয়েছেন। অবশ্য পরাশক্তিবর্গও হযরত ইমাম খোমেইনীর চিন্তাধারার ও ইসলামি বিপ্লবের এ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শুরু থেকেই সচেতন ছিল এবং এ কারণেই ইসলামি বিপ্লবের বিজয়ের পর থেকে সব সময়ই এ শক্তিগুলো হযরত ইমামের চিন্তাধারা ও ইসলামি বিপ্লবের প্রভাব ইরানের বাইরে ছড়িয়ে পড়া প্রতিহত করার জন্য সম্ভব সব রকমের চেষ্টা চালায়। এ লক্ষ্যে তারা ইসলামি ইরানের বিরুদ্ধে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করে তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি এবং দীর্ঘমেয়াদি ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া ছিল অন্যতম।

বস্তুত বর্তমান বিশ্বের বিদ্যমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে এবং দেশ সমূহের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা সমূহকে বিভিন্ন মুখরোচক পরিভাষা সহকারে যতভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে এই যে, একমাত্র ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান ব্যতীত বর্তমান বিশ্বের দেশগুলো আধিপত্যকারী ও আধিপত্যাধীন এই দুই ভাগে বিভক্ত। আধিপত্যকারী শক্তিগুলোর আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আত্মমর্যাদা সহকারে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে চলার জন্য আগ্রহী আধিপত্যাধীন দেশ সমূহের জনগণের সামনে ইরানের ইসলামি বিপ্লব একটি প্রোজ্জ্বল চৈন্তিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টান্ত।

ইংরেজি থেকে অনুবাদ : নূর হোসেন মজিদী

নিউজলেটার, মে-জুন ২০১৮

| আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তত্ত্বের দৃষ্টিতে ইসলামি বিপ্লব ও ইমাম খোমেইনী (রহ্.)-এর প্রভাব | |

.jpg)

.jpg)